矢志报国深潜一生 情系家乡叶落归根 黄旭华院士忠魂归故里

汕尾群众自发来到黄旭华院士的墓地,深切缅怀黄旭华院士。楚天都市报极目新闻记者任勇摄

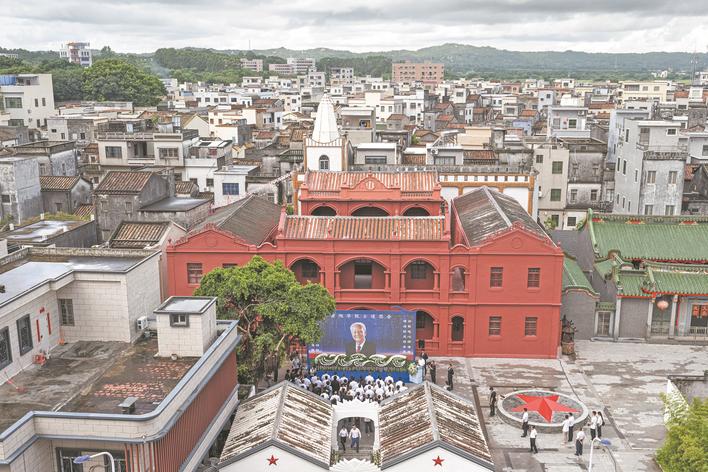

6月29日,黄旭华院士的追思会在其少年时代求学成长的田墘红楼前举行。

6月29日,汕尾群众自发来到黄旭华院士的墓地,敬献鲜花,深切缅怀。

6月29日,广东省汕尾市红海湾畔,中国工程院院士,“共和国勋章”、国家最高科学技术奖获得者,全国道德模范,中国第一代核潜艇工程总设计师,中国船舶集团七一九所名誉所长黄旭华的骨灰安放仪式,在抗日英烈陵园旁举行。墓碑后面的石碑上,镌刻着黄旭华毕生的信念:“此生属于祖国,此生属于核潜艇,此生无怨无悔。”

就在仪式即将结束之际,晴朗的天空突降瓢泼大雨。这位为大国重器隐姓埋名三十载的“深潜者”,在天地动容中归葬生养他的土地。

各界送别

清晨的汕尾红海湾,天空阴云低垂。田墘红楼——这座曾名“白沙学堂”的红色建筑前,人群肃立。黄旭华院士少年时代便是在此求学成长。

6月29日上午8时许,两位身着白沙中学校服的少年静静伫立在红楼门前,他们是黄旭华院士母校前来送行的学生代表。“此前听到黄爷爷去世的消息,我们非常难过。”学生唐雨楠告诉极目新闻记者,“他隐姓埋名三十年,为我们国家制造了第一代核潜艇,非常伟大。作为黄爷爷母校的学生,我们会把他报效祖国的理想和精神传承下去。”

上午9时,追思会正式开始。黄旭华院士的遗像被安放在红楼大门前。亲属、同事、家乡干部群众、师生代表凝望着遗像,共同追忆这位“深潜”一生的科学家。

人群中,黄旭华的侄子黄德睿眼眶泛红。“三伯伯终于回到老家了,他也放心了。”望着大屏幕上伯父微笑的照片,黄德睿哽咽道,“三伯伯为人很和蔼,对谁都是笑呵呵的。他常对我说,希望我能做一个正直有用的人。”

随后,人们步入红楼,参观黄旭华院士生平事迹展。云开日出,阳光洒在红楼门前那棵大榕树上。树下,一块刻着“英烈精神永存”的石匾,正是黄旭华的手笔。

天地动容

追思会后,黄旭华院士的骨灰被护送至不远处的红海湾经济开发区抗日英烈陵园旁安葬。这里,是他最终的归宿。

墓地周围松柏苍劲挺拔,三角梅簇拥绽放。墓碑背后,镌刻着黄旭华院士对自己人生的剖白:“此生属于祖国,此生属于核潜艇,此生无怨无悔。”墓旁静静安放着两块石刻,一块镌刻着他参加核潜艇深潜试验成功后即兴写下的诗句:“花甲痴翁,志探龙宫。惊涛骇浪,乐在其中。”另一块则记录着他简朴而辉煌的生平。

上午10时,骨灰安放仪式开始。亲属代表轻拭墓碑,将黄旭华院士的骨灰盒缓缓安放至墓穴。现场人员肃立默哀,向墓碑深深三鞠躬,献上手中的鲜花。

此时,原本晴朗的天空突然落下瓢泼大雨,仿佛天地同泣,与这位赤子作最后的告别。

“能回来是舅舅的心愿,家乡也很欢迎他回来。”黄旭华的外甥陈伟雄对记者说。

心系家乡

黄旭华与汕尾红海湾的血脉深情,早已融入家乡的肌理。

一进入田墘街道,路口醒目的标志牌便映入眼帘,牌子上写着“田墘——中国核潜艇之父黄旭华故里”,还绘有核潜艇模型。街道中心,红楼巍然矗立。住在附近的街坊大叔曾与黄旭华有一面之缘,他告诉记者:“黄老是个很好的人,他对国家有很大贡献,我们很为他骄傲。”

2022年元旦,96岁高龄的黄旭华在夫人和小女儿黄峻的陪伴下最后一次回到家乡。那时黄老已经行动不便,但他兴致勃勃,用家乡方言聊起过去的故事。

红楼正对面,是黄旭华的母校白沙中学,校名亦由他亲笔题写。前来吊唁的该校教师代表刘瑶瑶是第二届“黄旭华奖教奖学金”获得者,同时也是该校黄旭华事迹讲解团成员。追思会现场,她指着红楼前的大榕树动情地说:“这棵大树下回忆满满,黄院士曾在树下跟我们一起畅聊未来。作为黄院士母校的教师,我们应当积极把黄旭华精神、核潜艇精神传播得更广。”

在汕尾城区凤翔社区,黄旭华的旧居静静伫立。这是一栋3层小楼,黄旭华的家人曾在此居住16年。巷子尽头的墙壁上,一幅核潜艇主题墙绘十分醒目,墙上悬挂着“爱国主义教育基地”牌匾。周边居民说,这里虽不对外开放,但常有游客慕名前来参观。

为国深潜

黄旭华的一生,是一部“赫赫而无名”的史诗。

他原名黄绍强,为寄托“中华民族如旭日东升”的信念,更名“旭华”。1958年,正在上海工作的黄旭华接到秘密调令,轻装赴京参与核潜艇研制,成为首批29人之一。他未及与家人告别,只是托人转告妻子寄来衣物,从此“消失”三十年。

“严守国家秘密,甘当无名英雄”是黄旭华的人生信条之一。在渤海湾的一座荒岛,面对“一年刮两次七级大风,一次刮半年”的艰苦环境,他带领平均年龄不足30岁的团队白手起家。彼时,中国科研人员甚至没有见过核潜艇的模样。

1970年12月26日,中国第一艘核潜艇“长征一号”成功下水。至1981年,中国陆续实现核潜艇下水、交付使用和导弹核潜艇下水,成为世界第5个拥有核潜艇的国家。1988年,核潜艇水下发射运载火箭试验成功,国之重器铸就。

1986年底,黄旭华回到广东老家,含泪对93岁的母亲说:“人们常说忠孝不能双全,我说对国家的忠,就是对父母最大的孝。”次年,他的母亲从一篇报告文学中得知儿子是中国核潜艇总设计师,对全家人说:“他的事情,大家要理解、要谅解。”

晚年的黄旭华,将满腔热忱倾注于科教事业,捐出个人获得的近2000万元奖金。2017年,他将何梁何利基金科学与技术成就奖部分奖金捐赠给汕尾中学和白沙中学。此后,红海湾教育事业促进会设立了“黄旭华奖教奖学金”。

如今,黄旭华的精神在家乡生根发芽。白沙中学自去年起在高中设立“旭华创新班”,鼓励学子创新钻研。华南师大附中汕尾学校也设立了“旭华班”。

教师代表刘瑶瑶的期许代表了家乡的心声:“希望同学们在这一份深情厚谊之下,能够感受到黄旭华院士对他们的殷切盼望。”(楚天都市报极目新闻记者 涂梦蝶 王俐燃 杨锦英 刘子靓 摄影:楚天都市报极目新闻记者 任勇)

鄂公网安备 42010602004607号

鄂公网安备 42010602004607号